这个问题我关注很久了,今天来回答一下吧。

! E, G$ G3 r- T先给大家看一下我读博五年间收到的13封拒稿信,估计马上还会有两封,供大家学习一下拒稿模板。" v. n }( r. [6 c0 t

从17年到现在,我一共投出过4篇文章,从会议到期刊,从顶会到一般,屡投屡拒,屡拒屡投。

+ ?3 w- \- b* G# u# H+ Z

0 d" d3 e" w& z p+ ?) r7 O P # ~- m& L9 V& f # ~- m& L9 V& f

/ \( V. B; s0 w/ O

- s$ I* d4 r# T- K9 [6 P* q7 L - s$ I* d4 r# T- K9 [6 P* q7 L

# ^. {* b$ \# [1 B& y3 C; a 5 o2 E& ~9 T! Q9 Q0 k% }1 S8 M3 O 5 o2 E& ~9 T! Q9 Q0 k% }1 S8 M3 O

说一下我的背景,本科国内某top物理大学的数学专业,现在美国某专排十名左右的学校计算机专业,老板某专业学会fellow,人非常Nice,从学术到各方面都非常支持学生,所以,不存在什么遇到天坑专业,天坑老板的问题。

5 t5 x3 U0 j" B: S" ^! I2 U3 }& {1 K我看很多回答中最主要的体验是“焦虑”,焦虑没有文章毕不了业,焦虑要延期,焦虑找不到工作。我有时也会焦虑,但是很少,对我来说,最大的体验是“不被认可”和“自我否定”。- z+ F' y& O$ d9 [

我们去做一件事情,都是希望有回报的,这种回报可能是物质上的也可能是精神上的,但不论如何,都是对于我们付出的一种认可,就好比你在知乎上回答个问题,也会渴望得到别人的赞同。3 r' F% q; T' j) r

读博也是如此,一个人花好几年投入到一个问题中去,反复钻研,本身就是一件不太容易的事情,我们希望这种辛苦付出能被认可,从而实现我们的个人价值。可如果这些年你的工作从来没有得到过学界的普遍认可和接受,那读博的过程就格外地艰难了。: [! _8 @& q9 {/ r6 G3 `6 |" p

一,; k4 w9 i% [2 W: v: U! x2 G1 Q

# g3 l0 u1 q0 r- o8 \8 _2 G+ W2 k

我的第一个结果,是博士第一年的暑假开始做的,其实我是很幸运的,当时国内有位老师在我老板这里访问,这位老师非常热心并且耐心地教了我很多细节性的东西,让我能够快速上手做问题。这些细节性的东西,往往是需要对一个领域非常熟稔之后才能体悟到的,对于一个低年级的Phd来说,这时有人带着的话比自己看论文去学是省不少时间的,我真的很感激!9 `2 X( T% K5 D

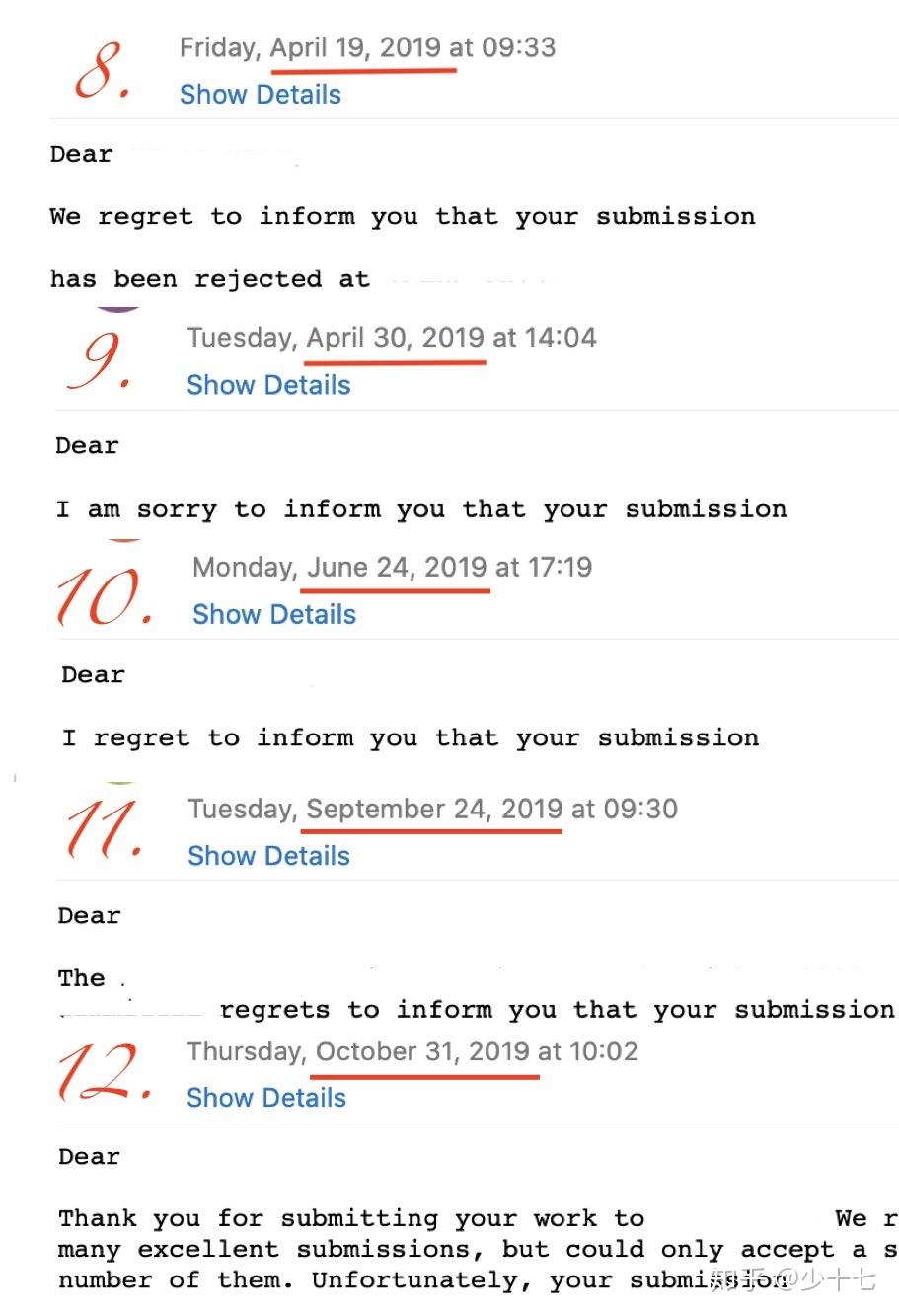

那个暑假我们做出了一个我们觉着很漂亮的结果,然后我就开始动手写了。写的过程,花费了很大的精力,毕竟是自己读Phd之后第一篇正儿八经的文章,中间就来来回回地思考怎么合理地安排证明结构,让证明能非常简洁漂亮,包括中间不断地修正证明里面的各种小漏洞。

8 L) S3 u2 X7 P& }1 K' h因为我当时刚第二年,课业的压力还不小,博士是要求学一些本专业不是你研究方向的课,但因为我本科时并没有多少计算机基础,所以我上那些需要编程之类的课还是很耗精力的。加上当时我还做着助教,所以几乎都是挤时间在敲论文。8 k( _* {2 c5 _5 Z: r F

当时有一天夜里兴致来了,一直敲到三四点,把里面最关键的一个引理,11页的证明敲完了。我当时从系里往家走的时候,外面下着雪,还不小,可当时的我漫步雪中,觉着这雪飘得好温柔啊,一切都是那么的宁静和美好。回到家后,久久不能入睡,我忍不住发了下面这么一条朋友圈。那时的我,所感受到的是一种科研带来的发自内心深处的愉悦感和充实感。( I7 C& z8 Z" g, E

}. v" f# C b9 q" |2 g

7 m/ ^& O% O( S! s$ |( f 7 m/ ^& O% O( S! s$ |( f

这篇文章前前后后写了有半年,中间还因为准备qual exam(博士生资格考试)耽搁了一两个月,到了17年二月份的时候,差不多写好就准备投了。我老板也是非常负责上心,整篇文章,接近60页的证明,老板一步步地检查,给我写了密密麻麻的修改意见,从证明结构到单词语法,我其实挺感动的。

9 i+ R) O& l" `& J; Q+ f3 p我觉着自己的博士生涯算是有了个不错的开端,希望自己能一直这样努力保持下去,最终收获一个还不错的结果。

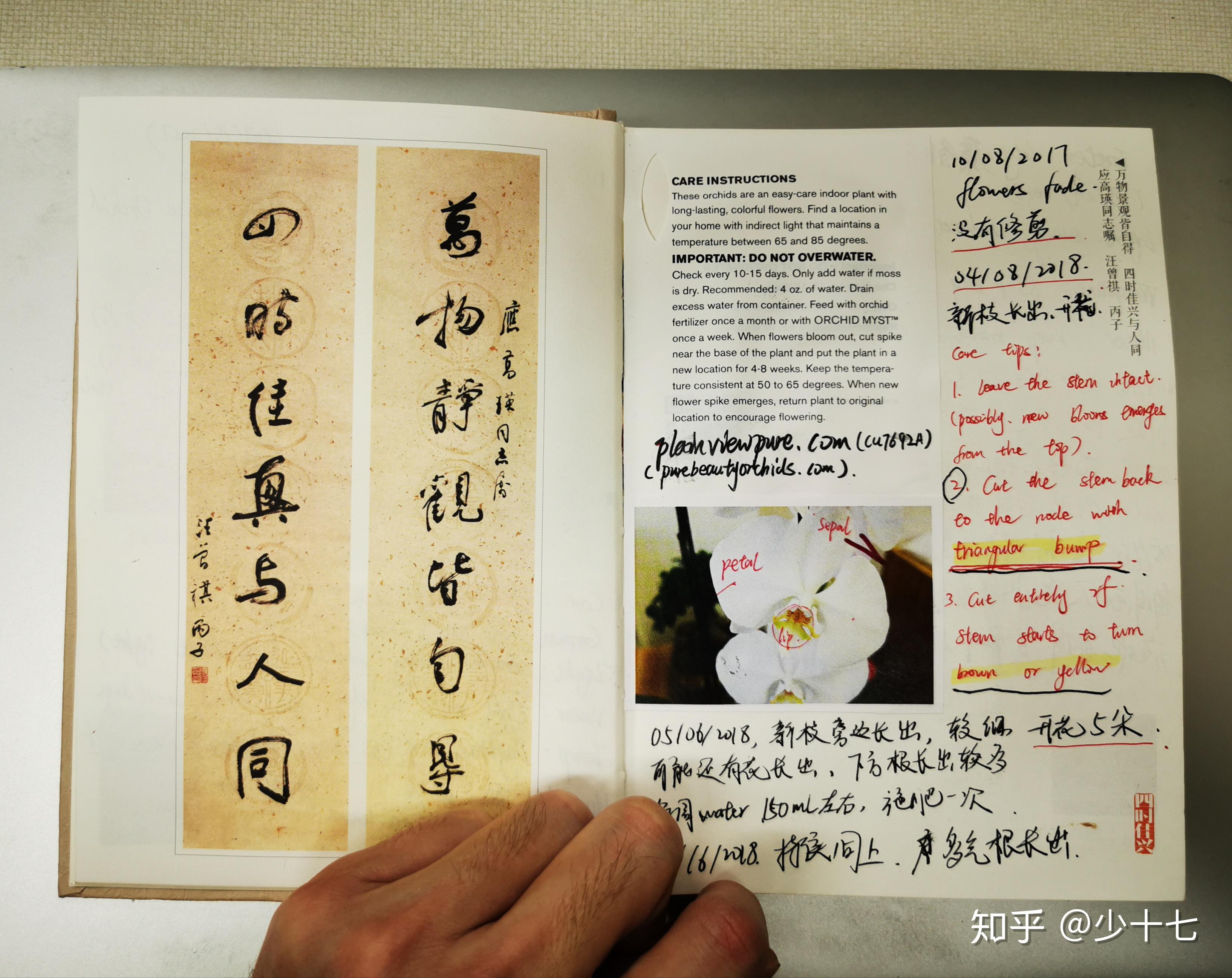

" K( a+ K c9 j {那时的我不单单对学术,对自己的生活也是充满了憧憬与热爱。我办公室里养了很多花,我很细心地照料着她们,其中我最喜欢的是一盆兰花,“兰生幽谷,不以无人而不芳。”不是“孤芳自赏”之意,只是用于勉励自己在略显孤寂的博士生涯中能在各方面都努力提升自己。

8 _+ C% V$ E! T) }+ d) q$ W# ]* v- Z$ L* I" r* w; w1 y3 c

$ K( q* d& B6 v! } m4 ~# H3 E6 @. ?( r $ K( q* d& B6 v! } m4 ~# H3 E6 @. ?( r

: h# S/ J0 X& I# K# Z7 U5 s

1 B3 _! }& H% ]6 u7 N 1 B3 _! }& H% ]6 u7 N

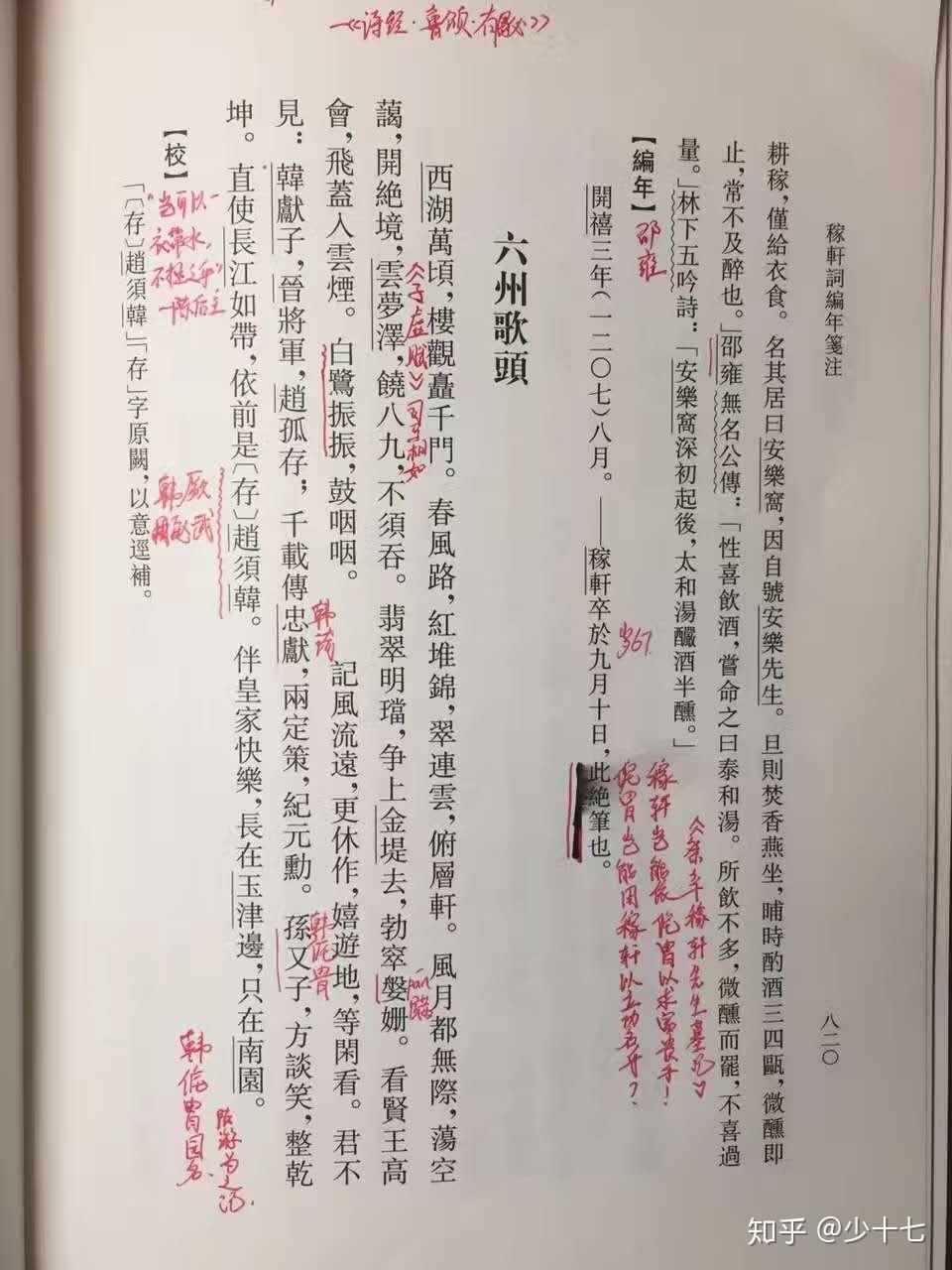

当时尽管各种事情很忙,我还是用了快一年的时间,通读了稼轩集,这是我第一次通读编年集。借用一句形容稼轩的话来形容当时的自己,大概就是“以气节自负,以功名自许”。

# P( k& d o9 ?5 n* E0 Z* x; Z3 V/ ?/ @2 y5 e' H4 ?

$ Q! u6 z( {- X/ e& f. Q $ Q! u6 z( {- X/ e& f. Q

那时的我大概觉着读博真的是一件让人很快乐的事情,你在追求着一件自己最热爱的事情,沉浸在思考问题的乐趣中,你有大把的自由时间,可以培养自己的各种兴趣爱好,你还有很多在Phd路上同行的小伙伴,而且还有人给你们发钱。

5 O- ?, `1 X ^' B* F- o二,+ l+ ~; O3 }2 _( b% u

: x: x/ L8 y* o8 e第一次投稿出去后,两个月后收到了第一封拒稿通知,当时老板其实有点惊讶。我觉着倒还好,毕竟是自己第一次投,写得也仓促了些,改改再投就好了,并且从评审意见上来看,整体还是很好的,也不是文章有什么硬伤,顶多就是编委觉着这个问题比较冷门吧。, X( i2 Z) @' r0 w9 l

Part of the PC discussion: There was a mix of opinions on this paper; some really liked it, others found it less interesting. 大家可以记住“less interesting”这个词,当时的我还意识不到,这之后我将一次又一次地被它蹂躏。- r" [- V0 S% `9 |2 ^1 s' N

这篇文章很精细地修改了之后,又投了出去,这一次我们都觉着应该肯定能中了,然而文章又一次被拒了,我当时有点失落,但也还好吧。这一次之后,我们大修了一遍我们投稿的10页版本(会议论文要求10页)然后投到了顶会,别人可能被拒就往低一档的投了,我们反而越挫越勇,投的会议越来越好,可能真的是觉着这个结果不错吧。

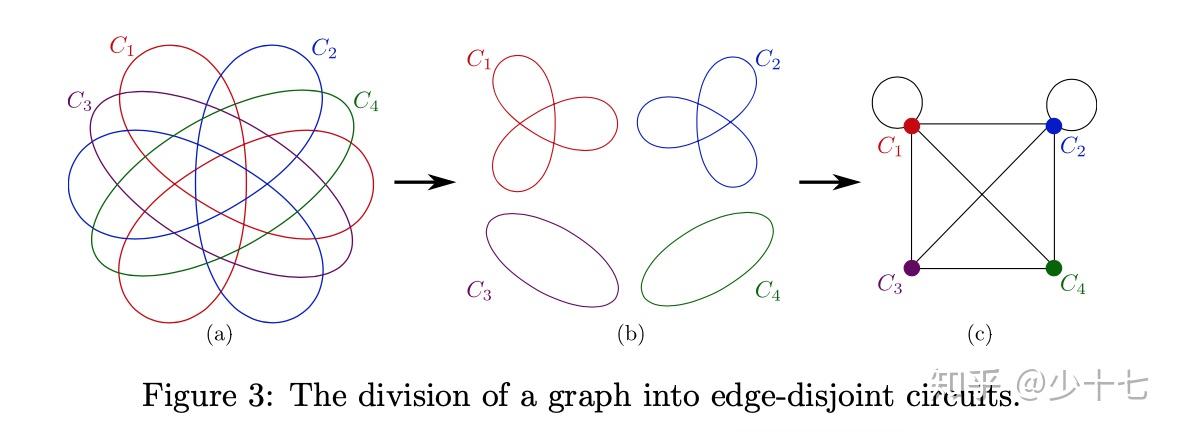

- g. b% ]' W3 ^% B这次我们把之前评审的每一个很小的意见都照顾到,还画了一些图来说明我们的结果。, N/ s# ?& G4 e& B

( C. s% q; f6 j) ] + z9 Q1 v6 u8 x+ A + z9 Q1 v6 u8 x+ A

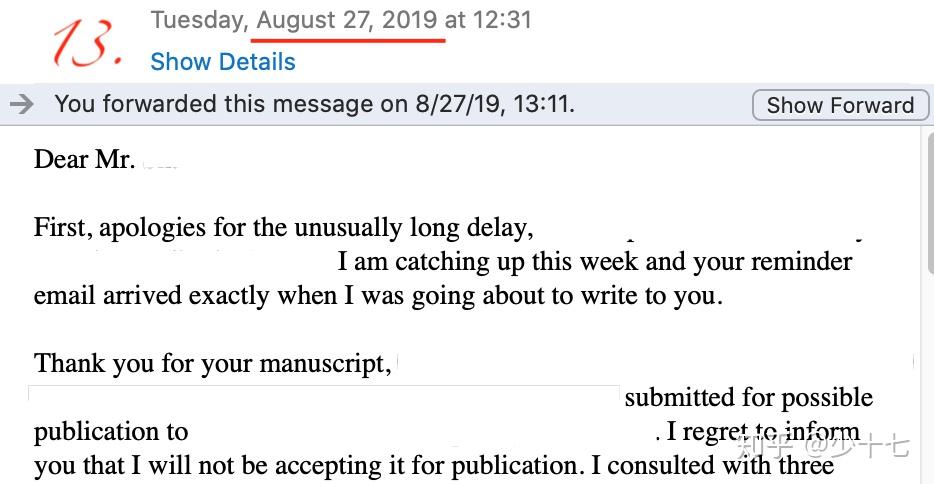

这是当时我很喜欢的一个图,她代表了我们文章中最漂亮的一个结果。画这个图也是我在不断被拒稿后重复枯燥地修改论文时为数不多的快乐,老板看到后也非常喜欢,他对着这个图说了一句话我记得很清楚:“the world would have no justice if this gets rejected”。

* j9 f9 w7 ^" b5 k& s4 N, d然而,我们还是被拒了。我们当时得到的评分是:一个5分(strong accept),两个4分(accept),两个3分(weak accept),一个2分(weak reject)。这次被拒让我开始产生了一种挫败感,这种挫败也夹杂着一点愤怒,这并不是源于被拒绝的结果,而是其中这个2分的评论。. L, K2 C- Y0 X6 y% x& K0 E# \

Though I did not read them, the proofs appear to be a technically very challenging engineering effort......As a result, proofs are complex but not very deep or insightful for me. 简单的说,他没有看这个论文,他觉着这个工作没意思,都是机械性的证明。他不是在试图通过阅读文章来评判我们工作的质量,而是基于他个人的学术品味,从根本上否定我们工作的意义。" {5 h0 `8 |) x; ^

这次的评论对我是有一定的打击的,我没有任何针对这个评审的意思,be critical本身也是同行评议的特点,只是这样的评论,对于我一个博士生来讲,还是太过于尖锐了。

4 d' w& X8 e) r4 T. T一个人的学术品味是需要慢慢建立的,博士生跟着导师做一些问题,积累经验,然后自己去发现问题,培养起自己的品位。然而这封评论对我来说,就是对我个人还在萌芽期的学术品味判了死刑,你做的东西没意义,甚至没人愿意去看。4 R2 r' {0 U3 q# V, y. c

当时自己是不太能理解为什么会这样的。在我之前,我老板带过的几个学生,也是从做这个方向开始入手,慢慢做了很多别的东西,现在都在学术圈做得很成功,为什么到我这,我接着做下去就没有意义了呢?后来我慢慢接受了,可能真的是我时运不好吧。$ Y5 A0 T, L7 h3 r/ @5 t P

当然了,我们也一直都能得到很多很不错的评论,比如其中我最喜欢的一条:(关于上面的图的)

6 P% m- S+ S' u8 }p7, Fig. 3: This is so pretty! :-) 这次之后,我想要不就随便投了什么东西算了,能发出来就行。老板很鼓励我,让我不要气馁,并且说你看大部分时候我们得到的评论都是挺正面的,所以我们就决定再尝试一次。6 G7 i- x. v" h

然而,这一次我实在是改不动文章了,这种修改已经琐碎到了什么地步呢?数学里面有个莫比乌斯变换,很经典的东西,这是它的标准形式  。我们用到了这个变换,但是我们用的形式是 。我们用到了这个变换,但是我们用的形式是  ,这样我们证明中处理参数的时候,就不用老是带着负号了更方便。老板想把这改成标准形式,这样能让评委们更容易地理解这是莫比乌斯变换。) m- y- ~& `5 ]; ?. R! \0 |" M ,这样我们证明中处理参数的时候,就不用老是带着负号了更方便。老板想把这改成标准形式,这样能让评委们更容易地理解这是莫比乌斯变换。) m- y- ~& `5 ]; ?. R! \0 |" M

那天晚上,我挣扎到了半夜,还是实在改不下去,这篇文章从第一次投稿开始,我就一遍遍地照着评审意见修改,甚至很多次评审的意见都是冲突的,这次改过来下次又改回去,更别提每次为了不超过10页,小心翼翼地调整行距,边距。5 W8 w5 E' {2 d" ]

我觉着我做的这些事情都是毫无意义的。用知乎上的一个词说就是“舔狗”行为,人家要是对你有兴趣,自然就会去了解你。人家对你没兴趣,连看都不愿意看,你再怎么“跪舔”也改变不了他们的想法。

$ J& U4 [& I8 S0 B( l% j这之后,我又投出了三篇文章,都是不断被拒绝的命运,理由也是一样,觉着你这个问题没人感兴趣。其中,我还收到过这样的评论:: K7 R. q8 `3 c& @7 R

Summarizing, I weakly support the acceptance of the paper, especially given that two of the authors are apparently graduate students. : P# h- x7 Y. ~% {- O4 X

Also, I don't think using Moebius transform for...is anything new. It seems to be a fairly standard tool, see, e.g.,... 上面说到,我们文章中用到了莫比乌斯变换,这是一个复平面上的映射。另外有一个东西也带着莫比乌斯,叫莫比乌斯反转,主要是用于数论函数的,这是两个完全不一样的东西,我们在文章中introduction的第二页就非常明确地给出了莫比乌斯变换的标准形式,并且说明了我们的文章是第一次用到莫比乌斯变换作为一个新的工具,而这个评审这里提出的“standard tool”是指莫比乌斯反转。0 g+ Z3 m# K- T- U

任何一个学过一点复分析的人,只要看完我们文章的前两页都不会混淆我们说的是莫比乌斯变换还是莫比乌斯反转。我相信这个评审不可能一点不知道莫比乌斯变换,所以他应该连前两页都没看完,就写下了自己的评论。% v- A1 j/ j; m7 c9 T0 B8 ^. {

我不是不能接受批评,再说学术论文本来就是让同行们评价的。如果你根据我的论文,评论我工作哪里做的不好,哪怕你说得再差,我都可以改进。但是我永远也改变不了你先入为主的成见,我更改变不了我暂时的身份来回应你对我“apparently graduate students”的评价。

0 [; A1 Y7 j- M. G M# v当然这中间老板一直都非常地支持我,真的是能给人莫大鼓舞的那种。每次被拒稿都会安慰我,我一开始也尽量表现地没有太挫败的样子。 后来老板再一次地安慰我说被拒稿是很正常的,你看很多学术大牛不也是收到过很多被拒稿么?

6 |. _; ^ w( C0 r/ g那次我没忍住,我和老板说,你说的对,每个人都收到过很多拒稿,甚至被拒稿远远多于被接受,但他们都被接受过,而我,从第一次投到现在快两年了,只有被拒绝。 P* I5 R$ k( J4 T5 S7 `& t

老板当时沉默了好大一会儿,很无奈的说“yeah, that's so bad, so frustrating”。

' D0 Q% f6 m' P! S% F; U三,+ W( h$ w- H* r. m, c: @1 f

. l$ u% p: q/ s" R, H4 E7 l+ z

在不断的被拒中,时间来到了我phd的第四年,这期间我在我做的最主要的一个问题上卡住了很久,而我也丝毫没有动力和热情做下去了。这种挫败不是来源于科研问题的本身,事实上,我从来没有因为科研过程本身的不顺感受到过任何挫败,re-search,重复不断的尝试,这种试错本身也是科研让人快乐和着迷的一部分。

6 D( V W! A/ K" y+ v4 u9 G3 D这种挫败也不是因为我给自己设定了很高的目标,觉着达不到自己预期接受不了。一方面,我觉着我是一个心态很好的人,我是很喜欢科研,但我并不是说做不了科研就怎么着了,如果说自己在学术圈待不下去,又不愿学编程去业界的话,我觉着回国找个不错的高中做个老师也挺好的。我相信以我的能力,找个工作维持生活总是没有问题的。再说了,“最穷不过要饭,不死总会出头”,也没听说过哪个念到博士真能给饿死了呀,所以我从来没有焦虑过这一类的问题,我对自己能接受的下限还是挺低的。/ e9 x; a+ i( z" E

另一方面,我觉着我是一个面对困难比较顽强的人。我大学时托福考了八次,第一次只有59分;我本科的GPA也不高,我毕业时,没有拿到合适的offer,gap了一整年。当时我也曾很挫败过,也想过放弃。但是,那时的我坚信着任何事情本身的困难,都是可以通过努力去克服的,我只要坚持去努力就好了,一年不行就来两年。

2 L/ I) r% _5 C只是如今,就算我再怎么努力地去解决问题,花再大的力气把证明写漂亮,也仍然改变不了我的工作不被接受认可的事实。我不可避免地产生一种挫败感,而这种挫败感尤其强烈的地方在于:这还是源于一件你所选择的最喜欢,投入最多的事情。“你待她如初恋,她虐你千百遍”。有时想想,自己花几个小时知乎上写个回答都能收获好多赞同,可是自己花上成年累月写出的文章,在别人眼里却一文不值。

; M+ s! ?/ V/ A3 T6 K. u( @在不断被拒绝的过程中,我对科研的热情也在一点点地被消磨。2 H* j4 G* S( u A. ~

那一年的时间,我没有任何科研上的进展,每天去了办公室,就把自己屋门锁上,躲着老板。我也一次次想让自己振作起来,可就算我再怎么努力地鼓励自己,我都克制不住我脑海中的一个声音“你做的东西根本不会有人有兴趣的!”。8 U( w) g" X" j# D

这期间我还要不停地一遍遍修改自己被拒的文章,重新再投。我在办公室的抽屉里放了好多好多巧克力,我只有大量吃巧克力,才能让自己分泌一点点多巴胺,逼着自己改文章,写证明。以前看一些美剧,觉着里面的人啊好像一颓废一沉沦,就吸烟,酗酒还有吸毒什么的,至于么?后来才觉着,可能是真的有点折磨人,只能靠外界的刺激,才能缓解,好在我只嗜甜,没别的不良嗜好。

8 `$ Q/ |: x$ Z) Q4 T) ?

( v6 {, {" f! \& J* s" n C8 C- f- Y Y) G5 | C8 C- f- Y Y) G5 |

我们总能看到很多成功的人都是很努力的,失败的人好像都是颓废的。但是有很多不成功的人,他们也曾很努力过。- c5 ^& X/ T3 p4 y: L: s7 [9 \5 t

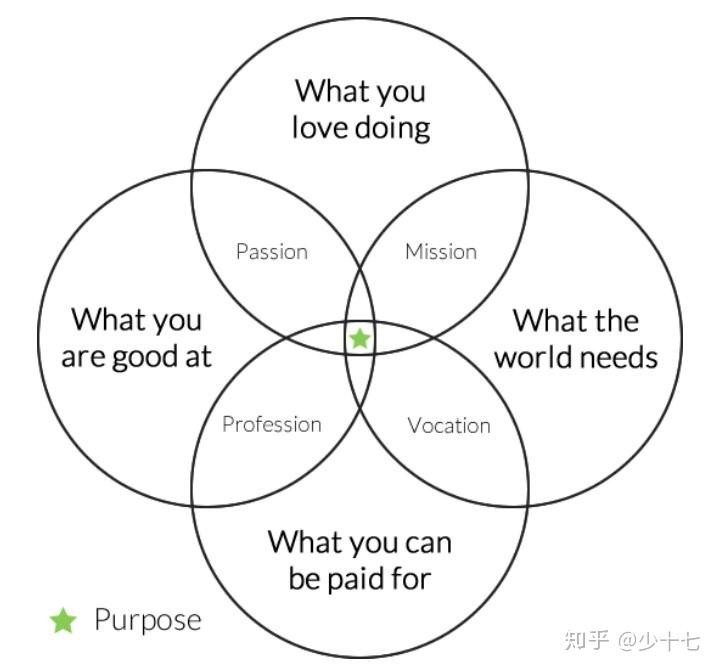

有时回头看看自己两三年前发的那条朋友圈,那时的自己脑中会时刻地想着问题停不下来,会因为一遍遍地斟酌如何写下证明睡不着觉,为什么如今变成这样了呢?我最喜欢的一件事情,变成了让我最痛苦的事情。这是我当时申请Phd时,个人主页上的一张图,那时我觉着科研对我来说是在最中心的位置的,后来,她变成了一种我“不得不做”的东西。% C: Z* z2 A* Y6 H

! }6 n6 ]% G0 A0 h) p r

: X' b$ D/ A0 ~. m2 S5 F这种颓废所导致的沉沦是各个方面的。我曾是一个对生活充满着热爱的人,有时科研不顺了,抬头看看窗前自己养的花在热烈地绽放着生命的色彩,或者读一读古诗词,感受一下古人的思绪,这都能给人一种很鼓舞的力量。. z3 E5 }) Y* j9 P) @0 H

可是后来我养的很多花都死了,我一年多没看过一本书,没去过一次健身房,白天窝在办公室吃着巧克力用手机打牌,晚上就天天去师弟家打牌,以前我打牌都是会算牌的,我是一个在任何事情上都比较喜欢动脑子并且享受这种快乐的人,那时的我就连打牌都不愿动脑了。

& p7 z6 o+ n* K: C0 V0 @我的一位本科室友有一个很哲学的词来形容这种状态,叫“存在主义危机”。用我自己的话来说:我大概是有点失去自己生活的目标了。

" L( F2 _+ s# q3 t1 ~- k四,$ a: \! _9 Y6 Y0 ~

4 x1 f. c% N: v! Q% w4 N+ G5 s' n

随着自己的不断颓废,随之而来的则是一种深深的自我否定。

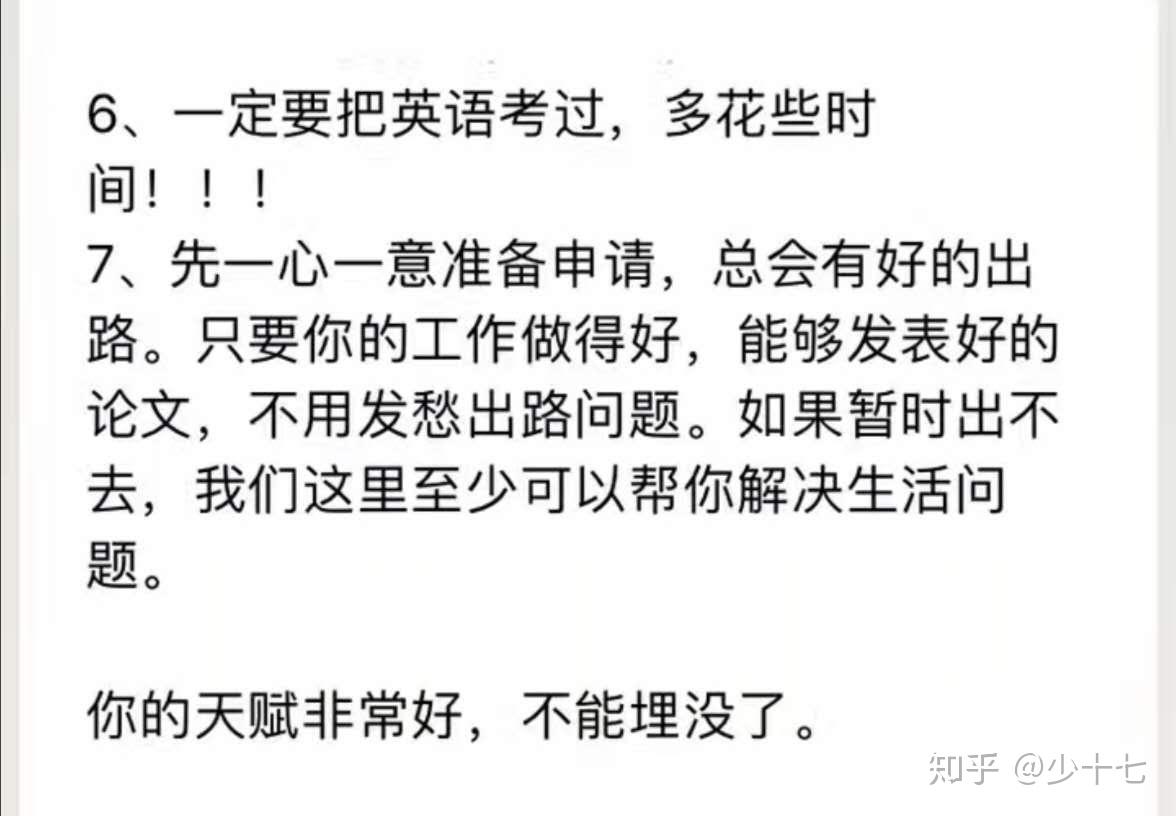

$ E- [0 w% E- H2 Y这是我拿到offer时,老板给我的邮件中的一句话。

w; f3 M" M9 T. h) Y( F8 UFor someone with your knowledge and training at your program, I expect you have very discriminating taste, a definite idea of what you want to do......I have very high hopes for your success here! 这是我本科毕业后,没有地方去,gap时我本科老板给我的邮件。

; O0 z W7 z' g/ G4 }2 F$ P# [. h+ _& i9 }

: I" B# s1 j( s) P4 ~5 j3 _ : I" B# s1 j( s) P4 ~5 j3 _

我觉着现在的自己让老板失望了,让对我帮助很大的老师们失望了,我害怕去面对他们。9 T/ V! \! t0 {: ]9 M; c

去年我博士第四年结束的时候,按要求我必须要过prelim(博士开题)了,我都不敢和老板提这件事情,因为自己一篇文章都没有,觉着不够格。最后还是老板催促说让我抓紧把prelim过了吧,这样还能给我涨点工资。1 X! P! Y; X3 l) Z& B& n

我也没有参加过什么学术会议,本来学术圈是需要去积极和人交流的,去展现自己的,但我从来不会。老板经常和我说“don't be shy”,但我不是shy,我只是觉着自己没有能拿出手的东西,比不上人家。; J9 X- e- r6 V" e- K. t( k

有时刷知乎时,会看到一个问题:“读博读废了是一种什么体验?”以前看这个问题,主要是觉着好奇,想想有的人真的好可怜啊。后来再看这个问题,就忍不住地和自己对比起来了,甚至担心自己是不是也读“废”了,都还没意识到。

+ C7 A) Q# l! c( |! [1 ]8 q0 |: h还有时和别人聊天时,会被问到你毕业什么打算,去想去业界还是学术圈?我内心是想尝试努力留在学术圈的,但是我不敢这么回答别人,害怕自己可能毕业后连个合适的博后都找不到,还好意思说留在学术圈呢。0 |& i( A* N& ?1 R$ p+ y

我曾经是一个非常有信心的人,可是我正在逐渐失去这项最宝贵的东西。

2 Q6 W5 w0 n G; O去年夏天的时候,我的很多本科同学博士五年毕业了,他们中的大部分人都找到了很不错的工作,很多人也都结婚生子了,他们从事业到家庭上都开启了自己人生新的篇章,包括我那位总结说“存在主义危机”的本科室友,他博士读的是理论物理,也曾满怀理想的热爱过科研,如今他娶了一位很漂亮的妻子,去做了quant。

( f! h/ H7 {! i/ R' }+ S有时自己会忍不住回忆当年的大学生活,回忆当年那一群意气风发的少年,可回头一看,才发现我们原来已经走了那么远。来时的路已经变得逐渐模糊,曾经同行的小伙伴们大都各自走向了新的人生阶段,而有的小伙伴则不幸没有熬住,永远地离开了我们。有时你突然发现,好像只有你自己还孤独地走在这条路上,早已经无法回头,更看不到未来的方向,就算再坚定的你,也忍不住开始怀疑起来,这条路到底要不要一路走到黑?1 D- }+ b( }* q' Q4 P2 f2 Q

结语" Q# @' J! x6 d) t, P% y

! u3 ^ |8 V0 D ^5 r' a

我写下上面这些话时,尽量地避免使用特别情绪化的语言,应该说这篇问答下的很多人博士都读得不太顺利,我不想给大家散播太多的负能量。

; ~0 O" K3 b& i我更不想让大家觉着我博士读得有多“惨”。

- g; B: }5 \" Q8 n正如我一开始所说的,我觉着我是很幸运的,我遇到了很好的导师,也遇到了很耐心帮助我的前辈,还遇到了一些很好的小伙伴们。我也做出了一些东西,只是在投稿这件事情上我的运气似乎是差了一点点。人们总是潜意识地关注于自己没得到的东西,而看不到自己已经得到的那些,我其实已经得到了很多很多。而且,这个世界上每个人都会有自己得不到的东西,都会有自己所面对的困难,人不能囿于自己的困难中走不出来。

) D& U7 X3 w! Q我把我的故事写出来,是希望能安慰一下大家,也安慰一下自己,与大家共勉。

# y' _2 O$ ]' R6 w0 O9 F" y最后,我想说我依然在努力地坚持着。" q: K3 A8 `9 ]1 C0 V7 M! j

或许我能找到很多客观的理由来解释我为什么还这么死撑着,比如我懒,懒得去尝试新事物,就在这赖着呗,又比如我没有另一半的压力,一人吃饱全家不饿,所以不用考虑成家立业,又或者说我年龄还不算特别大,再耗两年也问题不大。

& x% Z: M$ |0 y5 N$ @! a但其实我知道,真正让我坚持的原因只有一条:我还喜欢着科研,抛开一次次投稿被拒绝,单纯科研本身还能给我带来快乐。当我把一个问题解决完,写出完整的证明后,就算有人会觉着没意思,我都依然能陶醉其中,阅读一篇证明,就如同在欣赏一首音乐,观赏一副画,是一种对美的享受。5 P! w) ~% y# e j* q3 m

如果说,还有一点什么原因的话,我内心深处应该还是不服吧,我觉着自己并不差。6 g# |1 e" Q% }

—————————————更新————————————$ P, X6 B) y3 L& v3 v8 F F5 u* r! g

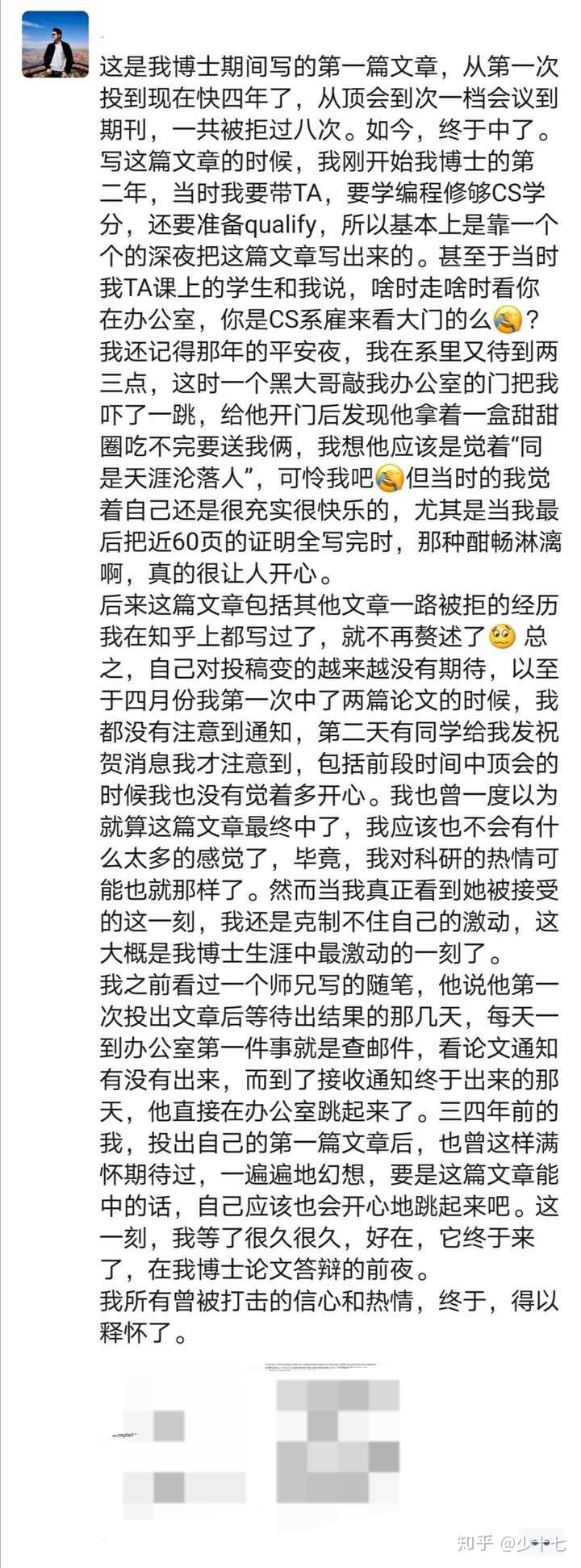

非常感谢大家对我的鼓励。这篇回答的草稿最初写于15号晚上,当时我终于把我博士生涯中卡了最久的一个主要问题解决了并且写完投了出去。当然如果不是因为中间一次次地被拒稿,让我失去信心,经历过很颓废的一段时间的话,我或许早就该把这项工作完成了。但无论如何总算是完成了,不管以后做不做学术,都算是对自己的phd稍微有了个交待吧,一时兴起,就决定写下了这个回答。3 t' f3 s9 v- @+ x ~

然后第二天醒来,发现收到了两封论文接收的通知,也算是念念不忘,终于有了点回响吧。9 |) M* _( I- ?% E) \! n

———————————再次更新———————————

' Q- D% F* N3 k. g7 _再次感谢大家在评论以及私信中给我的鼓励,我都有看,很受鼓舞,抱歉不能一一回复,谢谢大家了。评论中尤其让我触动的是不少和我一样处于逆境中的同辈们,大家都在各自的学业或生活中苦苦奋斗着。我希望我们都能为了自己心中的追求,顽强地坚持下去。

! l2 i9 G% ]; \6 @- F$ J& B" i“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”,与大家共勉,加油!" M5 K3 M8 [9 |# e9 k7 w! E# d

另外,挑几个大家提到比较多的话题回复一下。. E$ h: h: C) ] \; p

一,为什么会喜欢上科研?2 Q( R9 o7 G8 [3 C

这是个因人而异的问题,我想和大家讲一下我高中学数学奥赛时的一幕。我们学校当时有奥赛班,从高中入学就开始搞奥赛,有一个老师带领大家一起自学。我不是奥赛班的,高二寒假的时候我脑袋一热就想去学奥赛了,去的时候他们正在看初等数论,这一部分的内容正常的中学数学是不会涉及到的,所以我只能硬着头皮去看了。

3 s4 h _8 T1 D9 g8 V5 I4 g( `我看到的第一个证明就是两千年前欧几里得关于素数有无穷多个的证明: 对所有的  。那一幕我记得很清楚,那是一个冬日的午后,外面空气特别干净,阳光洒在雪上,暖洋洋的非常舒服,我当时坐在窗户边上看到了这个证明,我觉着真的是太漂亮了。那种感觉对于十五岁的我来说,大概是“墙头马上遥相望,一见知君即断肠”。# c4 u5 M* ~( `# ^' p 。那一幕我记得很清楚,那是一个冬日的午后,外面空气特别干净,阳光洒在雪上,暖洋洋的非常舒服,我当时坐在窗户边上看到了这个证明,我觉着真的是太漂亮了。那种感觉对于十五岁的我来说,大概是“墙头马上遥相望,一见知君即断肠”。# c4 u5 M* ~( `# ^' p

这算是在我心中种下了将来做学术的一颗种子吧,但是年少时的理想很多是伪理想,是很难坚持下去的。我只能说我真的很幸运,我的班主任还有辅导奥赛的老师都特别支持我,说实话自己当时作为一个新人加入人家一个已经学了一年多的集体中还是很忐忑的。

7 R# w* _2 W( p. T2 `半年多后,我拿了省一等奖,这让我在高考中有机会进入一个国内顶尖的大学接受数学教育。我来自于高考竞争压力数一数二省份的一个普通中学,如果没有这样的机会的话,我可能最好只能去一个省内985或者一般的211大学。

. r1 B5 K" P! s0 Z+ C/ P所以我经常会安慰自己已经很幸运了,要不然可能连今天的平台都走不到。2 e0 r' b; c8 R: V# x

二,有没有考虑过转行?, i2 N6 o& k4 ?% E+ X2 q0 [6 n

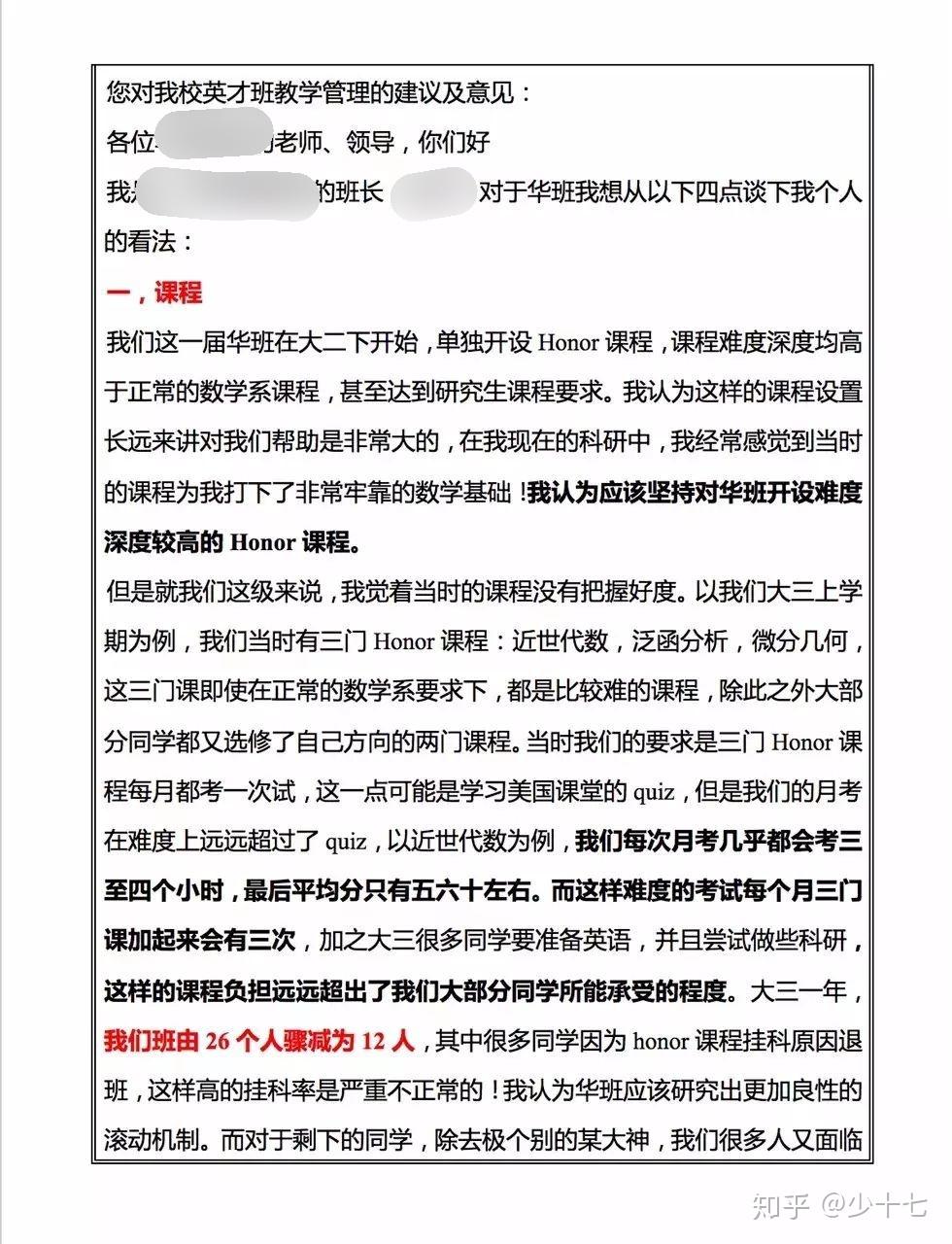

我在本科时就考虑过自己未来的职业选择。当时的我也经历过一段很挫败的时期,这里不得不提到我们本科学校搞的英才班。: d5 \4 |, X6 d8 M9 l' v$ P

( U+ K+ }- D2 c, M O. U 5 j7 Z( `# c3 f: F }6 Q- V 5 j7 Z( `# c3 f: F }6 Q- V

大三的那一年时间,我开始严重地怀疑起自己的数学能力,当时自己每天都在苦苦挣扎,应付考试,却怎么也考不好,感觉自己好像突然“学不会”数学了。数学算是我从小到大最擅长的学科了,我之前从来没有说数学“学不会”是一种什么样的体验,包括大一大二时的课程,感觉只要正常上课做作业,最后也不用怎么费劲就能九十多分,怎么现在自己都开始担心挂不挂科了呢,真的是学不动数学了么?再加上英语不好,当时也没有时间去准备,所以对自己的未来很迷茫,感觉申请不到什么学校,也不知道毕业后要去干啥。觉着自己一直以来很努力地培养自己的数学能力,但到头来发现自己还是不行吧。! w' }) P# S6 U+ W ]: F" H

那一年尽管很迷茫,但好在没有放弃,当时和两个同学一起搞reading group读了Serre的那本GTM小册子,《A Course in Arithmetic》。后来大学生研究计划的时候就想做一些密码编码方面的研究,算是和数论有些关系。/ S+ t/ |: u" u6 C6 `

再一次地,我很幸运,上天似乎总是喜欢让我在挣扎的最后关头发现“柳暗花明又一村”。大三快结束时,我遇到了本科老板,他给了我很大的鼓励,同时我也在他的指导下做出了一点东西,有两篇文章发表在IEEE TIT上面。尽管本科生的科研很难了解科研全貌,但这还是给了我科研上很大的信心。当然了,初次尝试科研的过程是非常快乐的,所以也坚定了我读Phd做科研的决心。0 M- Z6 M- g) B5 X

这段科研经历也帮我开启了一个新的领域,让我转到了理论计算机方向。尽管没有能够读数学的Phd,但我还是在Phd期间修了数学的Master,算是一种执念吧。一开始的时候,我还不敢直接上研究生的数学课,因为害怕自己数学底子不好学起来吃力。 比如我本科的时候觉着自己学得挺好的一门课“近世代数”最后只考了七十多分,保险起见,我先选了这边本科生高年级的代数课,结果一去听发现好像都会,我也就没再去听过课,最后考试满分,第二好像八十几分,平均分五六十吧。: [0 M1 P$ y- F5 N. R4 Z, c1 ]

这种事情对于一个Phd来讲,算不上任何一点点成绩啊,让数学大佬们看到甚至挺难为情的。但我当时还是挺开心的,终于觉着我的数学可能没有我想得那么差吧。 t0 g- C7 x4 F

三,我的研究方向? f' k5 G9 ]1 B

我研究的方向是理论计算机,当时进入这个领域是因为开始看 Goldreich 的《Foundations of Cryptography》和 Arora & Barak 的《Computational Complexity》,看这两本书的体验让我觉着原来计算机里面也可以建立这么solid的一套理论,我觉着很神奇,就入了坑。* G4 T3 q6 N$ B" h; W

至于我具体研究的问题,我其实是很乐于和大家分享的,这个过程既能科普,也能坚定自己对自己做的东西的认可,只是我又不太想让同行们知道我是谁。写这篇文章更多是我个人读博的一点心路历程,是非常personal的一件事情,我想以更加professional的姿态来面对自己的同行们,进行专业的学术交流,希望大家理解。

% `0 t& L0 B3 ]5 Z: q! j比如这篇回答里,把自己投稿的一点拒稿意见摘出来,其实也是挺难为情的,我只是想让圈子外的人了解到我所经历的一些事情。另外我还是想特别说明一点,我没有任何抱怨学术圈的意思,包括摘出来的那两句评审意见,我也没有对评委有任何个人的看法,我只是从一个Phd的角度表示这对我的打击可能有些大,希望大家不要有过多想法。% j5 k" V' W! [+ K

不过倒是可以稍微聊一下学术品味的话题,我觉着我的品味更多的还是从数学的角度出发的。比如我看Serre那本算术教程的时候,它前五十页,从最基础有限域开始,引入p-adic域,一步一步从最简单的引理到最后给出四平和定理的证明。这种theory-building的工作,你很难用几页的篇幅形容她有什么“亮点”,她所谓的“亮点”是隐藏在她整个证明逻辑之下的,必须是从头到尾通读理解之后,才能感受到她的那种酣畅淋漓,我觉着我喜欢的工作也是偏向于这种风格的。当然了,有很多工作有非常tricky并且insightful的idea,真的给人一看就眼前一亮的感觉,类似于“文章本天成,妙手偶得之”,这种我也很喜欢。我只是觉着学术评价,不能单纯以有没有“亮点”和“热点”去评判一些一点点建立起来的系统性工作的意义。) J3 c6 \) i$ P2 m

我老板曾经把他这一系列的工作比作是Abel和Galois之前的代数学,那时候大家想弄明白一个很基础的问题:为什么有些方程可解,有些不可解?知乎上有句话说的好,“要问为什么,先问是不是”。所以在当时的三四百年间,有很多人致力于研究什么样的方程可解,什么样的不可解,这其中有很有名的数学家,也有没那么有名的,最终这个问题由Abel以及Galois两位天才解决,后者更是建立起了Galois理论给出了十分完美漂亮的解释。- q$ r; k9 l6 M8 e& Y+ v

现在理论计算机里面也有一个很基础的问题:为什么有些问题简单,有些问题难?我们如盲人摸象般地摸索着哪些是简单的,哪些是难的。或许几十年乃至几百年后,也会有如Abel和Galois那样不世出的天才,给理论计算机建立起一套她的“Galois”理论。到那时,我们今日这些摸索,也将得到完美的解释。2 z; S3 t9 c4 N

四,如何在低谷中坚持?

- @( I7 n" I% a6 H. H. f7 H8 y- ^我觉着这是一个很难回答的问题,因为我自己经历过这种低谷,我知道这种事情只能靠自己。如果别人的建议和安慰真的那么有用的话,每年也就不会有那么多博士们让人非常惋惜地走向了极端。所以,我只能根据个人的经历说两点,希望能帮到处于逆境中的同学:

: u5 }: ~' `" N r: ?- W9 s第一点是科研之外的,我觉着要有从科研中抽离的能力,不能钻到牛角尖中。即使在我很颓废的那段时间,我的很多花都死了,我仍然保证着我最喜欢的那盆兰花活着。这是一种生命的力量,一种精神的寄托,就算自己对科研怎么也打不起精神,看看那盆花,每年冬去春来,谢了又开,都能让自己真真切切地感受到生活的美好。

# o8 w2 E" e( E( M8 B0 k8 H q( s! H" O9 o) H4 a7 M

, e; l N7 L* c" R. Y第二点是关于科研的,我觉着不能闭门造车。不能因为自我否定就把自己封闭起来,要多和导师交流,碰撞新的想法。另外多看看领域内和自己相关的文章,保持开阔的视野,不能把自己给限定住,在我做不动自己手里问题的那一年,我也在努力地尝试了解新的方向,也是得到了老板很大的支持,很感激。/ v6 K7 l9 A% [9 J& ]

五,巧克力什么牌子的?) e2 j, _* q7 \0 ^1 s

我发现评论中大家对巧克力好像很感兴趣,图片中的是Lindt,当时过年促销买了1000颗。。。我现在已经在克制很少吃了,因为胖了很多。。。然后,我老板也特别喜欢吃巧克力,我有时会主动问他周末购物的时候要不要帮他买,有次我想给他推荐一些我觉着更好吃的巧克力牌子,他说我就要Godiva,“I am pretty picky about chacolates”,我当时内心就想,“你写的论文比我多得多,但你吃过的巧克力真不一定比我多。”2 }0 I' I* N* q) t7 C/ r- o3 g9 i

六,我是什么家庭?

4 ^1 m1 @6 h+ Q. J9 t% O一个很普通的家庭,非富贵人家,但从小到大父母都非常支持我。当年我决定gap一年的时候有拒掉一些offer,我爸妈其实是很为我担忧的,甚至后来我妈和我说她知道我拒掉一些学校的时候晚上会睡不着觉,但是她当时没有对我流露出一丝这样的情绪,怕影响到我。所以,我从来不会担心自己会让父母失望,我知道他们永远会支持我的。这也是支撑着我一直走下去情感上最大的力量。; K1 m: U, m; c/ ?( P6 z

——————————最后更新————————————7 S4 ]5 a# u4 [* n) b% i

感恩节最后更新一波,感谢大家评论和私信中的鼓励,没能一一回复,希望见谅。% f6 ` S \4 _/ H( ]: T3 V+ ?4 P

半年前写下这篇回答时,博士读了五年的我,还一篇文章都没有。这半年,我差不多是转运了,博士期间的五篇文章全发出来了,包括中了FOCS/SODA,而我也顺利博士毕业,找到了牛津的博后工作。当然,这其中最开心的还是我最心心念,也是最让我备受打击的第一项工作,终于被接受了,而且是在我博士答辩的当日凌晨,那差不多是我整个博士生涯中最开心的一刻了吧,尽管可能来得晚了一些。' ]+ d. k5 c3 E

6 _% K9 I8 p! }) T+ P ( A: m6 R; ]( v* X ( A: m6 R; ]( v* X

2020年也快结束了,这一年,这个世界有点糟糕,但老天似乎待我不薄,让我发了文章,拿了学位,找了工作,要是能再给我发个女朋友的话,那我的2020年可以说是圆满了。

( z1 T. P, Y: y8 M( d: C最后,2021年就要来了,希望川普被打倒,疫情被赶跑,世界一片和平,大家一切都好! |